Réussir la récolte en foin de graminées ou de légumineuses

Limiter les pertes au champ tout en optimisant la vitesse de séchage constitue le paradoxe de la récolte en foin des prairies de graminées et/ou de légumineuses.

Depuis plusieurs années, Arvalis conduit des expérimentations sur la récolte de l'herbe. Les références acquises donnent du recul sur les paramètres importants à respecter pour préserver la quantité et la qualité du fourrage à chaque étape de la chaîne de récolte.

Les légumineuses prairiales telles que la luzerne et le trèfle violet sont bien connues pour leur sensibilité à la perte mécanique au cours des opérations de récolte. Cette sensibilité vient notamment de la fragilité du lien (pétiole) entre les feuilles et les tiges ainsi qu’à la friabilité des feuilles lorsqu’elles sont sèches. Ceci ne doit pas faire oublier que des pertes de matière sèche (MS) interviennent également lors de la récolte des graminées, pures ou en mélange. Dans les deux cas, et c’est encore plus vrai pour les légumineuses, les feuilles concentrent les éléments digestibles (fibres, glucides et protéines), leur préservation est donc indispensable pour tirer pleinement parti des qualités potentielles de ces fourrages. D’autres pertes, invisibles, sont générées durant le processus de séchage. Il s’agit des pertes par respiration. La vitesse de consommation des sucres décroit rapidement à mesure que le fourrage sèche, c’est pourquoi il est important de le sécher rapidement.

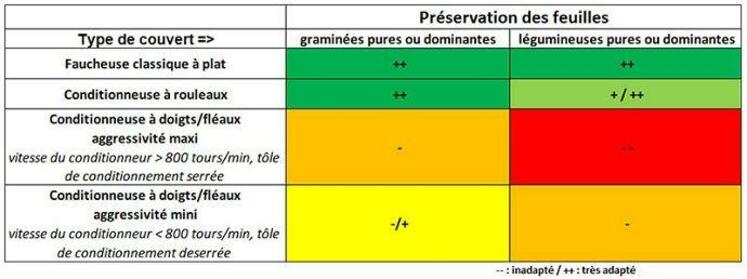

• Fauche : agressivité du conditionneur à fléaux sur les légumineuses.

En France aujourd’hui, il existe essentiellement trois types de faucheuses :

- Les faucheuses rotatives « à plat » ou « classique ». Ces outils sont constitués d’un lamier avec des assiettes, portant deux à trois couteaux, qui tournent à grande vitesse. Le seul effet mécanique produit sur le fourrage est donc un sectionnement de la tige par les couteaux.

- Les faucheuses conditionneuses à fléaux ou à doigts. En plus du lamier portant les couteaux, ces faucheuses disposent d’un système de conditionnement du fourrage, en l’occurrence, des fléaux ou doigts. Ces derniers sont disposés sur un axe horizontal, à la sortie du lamier ; ils tournent à grande vitesse et « frappent » le flux de fourrage avant son éjection. Ces matériels ont été principalement conçus pour accélérer le séchage des graminées, en grattant la cuticule et en déchirant les tiges afin de faciliter l’évacuation de l’eau.

- Les faucheuses conditionneuses à rouleaux (en matière plastique ou en acier). Ces matériels sont conçus spécifiquement pour produire un effet mécanique de pliage et d’écrasement des tiges de fourrages, toujours pour faciliter la sortie de l’eau.

Ces trois types de matériels se distinguent par leur agressivité vis-à-vis du fourrage. En situation de légumineuses dominantes voire pures, les conditionneuses à doigts ou fléaux sont déconseillées. Des pertes mécaniques (feuilles brisées non récoltables) allant jusqu’à 10 % de la biomasse initiale ont été enregistrées lors de la seule opération de fauche. Ces pertes concernent quasi exclusivement les feuilles, riches en protéines et en énergie. Puis, du fait du conditionnement agressif, une partie des feuilles détachée est piégée dans l’andain après la fauche. Lors des opérations ultérieures de fanage et andainage, ces feuilles seront également perdues. Si toutefois une faucheuse conditionneuse était utilisée sur légumineuses, il importe d’en réduire au maximum l’agressivité (réduction de régime du conditionneur, effacement des peignes, desserrage de la tôle située à l’aplomb du conditionneur).

• Minimiser le temps de séchage.

Sitôt après la fauche, l’eau s’évacue par les stomates de la plante encore ouverts. La surface d’exposition du fourrage au vent et aux rayons du soleil est alors déterminante (figure 1). Pour répondre à cet objectif, l’utilisation de faucheuse à plat ou faucheuses conditionneuses munies du système d’éparpillement large permettent de répartir le fourrage sur environ 80 à 90 % de la surface fauchée. En revanche, avec les faucheuses conditionneuses produisant des andains étroits (30 à 40 % de la surface fauchée), il est nécessaire de faner au plus vite après la fauche pour répartir le fourrage.

Ce n’est que lors de la 2e phase de séchage (lorsque la teneur en matière sèche passe au-dessus de la barre des 40 %), que l’effet du conditionnement s’exerce. L’eau sort alors par les points de sortie créés par celui-ci, essentiellement par les tiges.

• Fanage et andainage : intervenir sur un fourrage réhumidifié.

Lors des opérations de fanage et d’andainage, le risque de pertes est avant tout déterminé par l’humidité du fourrage au moment de l’intervention. À mesure que les feuilles sèchent, elles deviennent cassantes. Ceci est particulièrement vrai pour les légumineuses et dans une moindre mesure pour les graminées.

• Pertes au pressage : les légumineuses plus sensibles que les graminées.

Si les conditions de séchage sont vraiment défavorables, privilégier le pré-andainage en constituant d’abord les petits andains et en les regroupant au dernier moment avant le pressage. Pour les légumineuses en particulier, presser le matin de préférence dès que la rosée s’est retirée ou tard le soir. Les pertes sont les plus faibles en récoltant des gros andains avec les presses à balle ronde à chambre variable, le temps de rotation dans la chambre est alors limité.

Inutile de rechercher des densités élevées pour deux raisons majeures. Tout d’abord, l’application d’une forte pression sur le fourrage augmente le temps de rotation du fourrage dans la chambre de la presse et ainsi le risque de perte. Par ailleurs, si des zones de fourrage sont encore trop humides (< 80 % MS), une densité élevée augmente le risque d’échauffement du fourrage dans la balle.

Rappelons que l’atteinte d’une teneur en MS minimale de 82 % permet une bonne conservation du fourrage, sans échauffement. Le liage filet est indispensable pour ne pas gâcher toutes les précautions mises en œuvre en amont pour récolter du fourrage de haute qualité. Enfin, pour éviter les pertes, le rotocut devra être désengagé lors du pressage.