Céréales à paille : ne pas semer trop tôt pour éviter la pression des bioagresseurs

L'idée de semer les céréales le plus tôt possible peut sembler séduisante : allonger la durée du cycle dans l'espoir d'augmenter le potentiel de rendement, bénéficier d'une plus grande souplesse pour semer en bonnes conditions et pour désherber, esquiver le risque d'échaudage thermique et hydrique en juin...

À l'épreuve du terrain, anticiper les semis n'est pas sans risque, essentiellement pour des raisons sanitaires. Dans notre région, les semis antérieurs au 15 octobre sont beaucoup plus exposés aux maladies et au salissement.

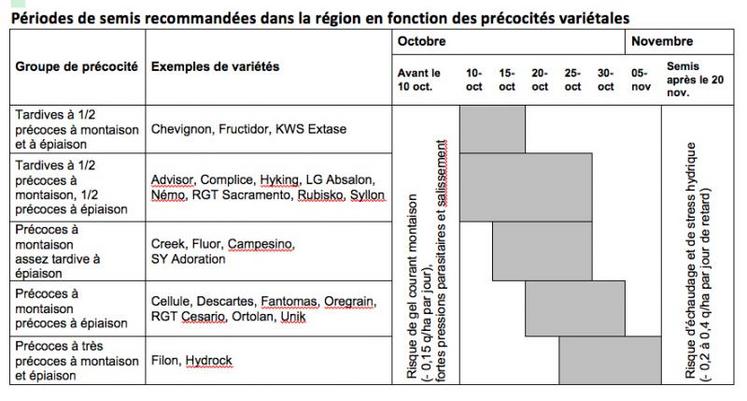

o Ajuster la date de semis à la précocité des variétés. Les dates de semis recommandées pour la région ont été établies en fonction des types variétaux (précocité) et du climat probable (en fréquentiel sur les 20 dernières années, afin de ne pas se laisser influencer par les évènements climatiques de l'année précédente). Le raisonnement de la date de semis s'appuie sur un ensemble de contraintes climatiques et sanitaires à éviter ou à limiter, le but étant d'esquiver autant que possible les principaux accidents susceptibles de pénaliser les cultures au cours de leur développement (gel précoce, échaudage et stress hydrique de fin de cycle, viroses, maladies, salissement...).

o Semer en dernier les parcelles très infestées de graminées. Dans les parcelles présentant un risque de levées de vulpin, ray-grass et brome, il est indispensable de retarder au maximum le semis afin de maîtriser cette flore très concurrentielle des céréales. En effet, le désherbage chimique sera mis en défaut sans la mise en oeuvre conjointe des leviers agronomiques. Aussi, dans les parcelles à forte pression graminées, l'idéal est de démarrer les semis à partir de la fin octobre. Si cela s'avère possible, il sera particulièrement intéressant de réaliser au moins un faux semis avant d'implanter la culture (travail très superficiel, rappuyage puis destruction des levées).

Nos essais montrent que retarder la date de semis du blé tendre réduit fortement les populations de ray-grass et de vulpins (jusqu'à 70-90 % de réduction des populations pour un décalage de 20 à 30 jours de la date de semis) sans compromettre les résultats économiques, bien au contraire.

o Ne pas démarrer trop tôt pour une meilleure gestion des ravageurs et maladies. Pour limiter le piétin échaudage (photos 1 et 2), le principal levier est la rotation. Néanmoins, une date de semis trop précoce augmente la durée de contamination, pendant laquelle les températures douces favorisent le développement du champignon et augmentent sa nuisibilité au printemps suivant. Dans les parcelles où du piétin échaudage a été observé les années précédentes, il est fortement déconseillé de semer avant le 25 octobre ; il est même préférable de patienter jusqu'à début novembre si les conditions climatiques le permettent. Il en va de même pour le piétin verse : les hivers doux et humides étant favorables à l'expression de la maladie, un semis trop précoce augmentera le temps d'exposition des plantes au pathogène.

Concernant le virus de la jaunisse nanisante de l'orge (JNO, photo 3), transmis par les pucerons d'automne, plus le semis est précoce, plus les risques de colonisation de la culture par les pucerons sont élevés.

Rappelons que les insecticides foliaires ne protègent que les feuilles présentes lors de l'application et pour une durée maximale de deux semaines.

Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier : diversifier les variétés cultivées

Bien entendu, les chantiers de semis doivent s'adapter aux conditions météo de l'année. Selon le régime des pluies de l'automne et la vitesse de ressuyage des sols, on a plus ou moins de souplesse. Choisir la bonne date semis réside donc en un compromis entre risques liés à un semis trop précoce, et risques d'avoir à terminer les semis dans des conditions difficiles. Une manière de sécuriser la production de céréales sur l'exploitation consiste à diversifier les variétés afin de répartir les risques. Cela permet notamment de lutter contre les évènements climatiques imprévisibles ; ces phénomènes climatiques extrêmes et soudains, qui pénalisent de plus en plus souvent les cultures sans que l'on ne puisse ni les anticiper ni les prévoir.